Alois Krafczyk beleuchtete Leben und Wirken von Heinrich Hansjakob

Am vergangenen Samstag fand im Nordracher Bürgerhaus der 12. Nordracher Geschichtstag statt. Alois Krafczyk aus Haslach beleuchtete das Leben und Wirken von Heinrich Hansjakob. Knapp einhundert Besucher waren gekommen und waren von seinem Vortrag begeistert.

Alois Krafczyk mit seiner wortgewaltigen Stimme hielt einen zweistündigen Vortrag, in dem er das ganze Leben Heinrich Hansjakobs schilderte. Geboren wurde Hansjakob am 19. August 1837 in Haslach im Kinzigtal. Seine Eltern waren Philipp Hansjakob, Bäcker und Wirt, und seine Ehefrau Zäzilie. Gestorben ist Heinrich Hansjakob am 23. Juni 1916 ebenfalls in Haslach. Dazwischen liegen viele Stationen eines bewegten Lebens.

Heinrich Hansjakob sollte eigentlich Bäcker werden, wie sein Vater. Jedoch dafür hatte er kein Interesse und durfte das Lyceum in Rastatt besuchen, wo er nicht nur Latein, sondern auch Biertrinken lernte. Nicht innere Berufung bewog ihn nach dem Abitur, Theologie zu studieren. Es war vielmehr das einzige Studium, das in finanzieller Hinsicht möglich war. Er studierte zunächst Theologie, dann Philosophie und Klassische Philologie an der Universität Freiburg. Nach dem Besuch des Priesterseminars wurde er 1863 in St. Peter zum Priester geweiht. Um nicht als Priester arbeiten zu müssen, legte er kurz darauf das philologische Staatsexamen ab, das ihm den Beruf eines Gymnasiallehrers ermöglichte. Seine erste Stelle war 1864 das Gymnasium in Donaueschingen. Wegen der eisigen Wintertemperaturen auf der Baar wurde er heiser und konnte nur noch vier Stunden reden. Deshalb ließ er sich an die Vorstandsstelle der Bürgerschule in Waldshut versetzen.

Ein Aufsatz, in welchem er sich der armen Bergarbeiter in Diersburg annahm, wurde im Ministerium als Aufreizung zum Klassenhass ausgelegt und er wurde dafür für 4 Wochen Haft verurteilt, die er ein Jahr später in Rastatt verbüßte.

Nun blieb ihm nur noch, als Pfarrer zu arbeiten. Er bewarb sich um die freigewordene Stelle in Hagnau am Bodensee, wo er bis 1883 als katholischer Pfarrer tätig war. Der Weinbau in Hagnau war durch Nebenerwerbslandwirtschaft, den Schädlingsbefall durch Mehltau und den harten Winter 1879/1880 bedroht. Darum gründete Hansjakob am 20. Oktober 1881 den Hagnauer Winzerverein und trug damit zur Rettung des traditionsreichen Weinbaus am Bodensee bei. Der Winzerverein war damals die erste Winzergenossenschaft in Baden. Noch heute führt der Verein das Bild Hansjakobs in seinem Logo.

Von 1871 bis 1881 war Hansjakob außerdem Abgeordneter der Katholischen Volkspartei im badischen Landtag. 1873 wurde er wegen Beleidigung eines Staatsbeamten für sechs Wochen in Radolfzell inhaftiert. In den Jahren von 1874 bis 1879 unternahm er Reisen nach Frankreich, Italien, Österreich, Belgien und die Niederlande, über die er in seinen Reisebeschreibungen berichtete. Krafczyk bezeichnete dies als die besten in der damaligen Zeit.

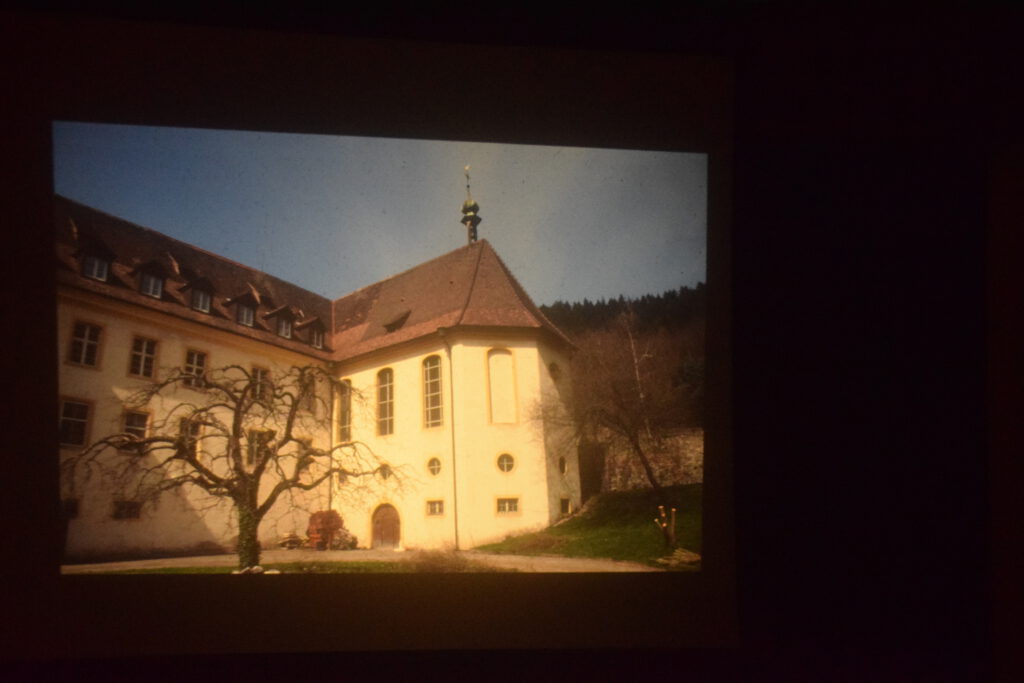

Im Jahr 1884 trat er die Stelle als Pfarrer der St.-Martins-Kirche in Freiburg an, die er trotz Auseinandersetzungen mit den Kirchenbehörden bis 1913 innehatte. Zunächst wohnte er im Pfarrhaus St. Martin. Als die Stadt Freiburg 1895 die „Karthause“, mitten im Wald gelegen, erworben hatte, gelang es Hansjakob, darin ab 1897 einen Mietvertrag zu erhalten. So wurde er „Karthäuser“ und genoss hier die Ruhe, die die Stadt nicht bieten konnte. Hier verfasste er noch zahlreiche seiner insgesamt 74 Bücher und Schriften. Darunter war auch eines seiner bekanntesten Werke, der „Vogt auf Mühlstein“, für die Nordracher Geschichte ein besonders wertvolles Zeitdokument, ein Juwel.

Heinrich Hansjakob hatte eine Anlage zu Nervenleiden und litt an Gemütsschwankungen. Zur Behandlung seiner immer stärker werdenden Depressionen hielt er sich 1894 freiwillig wegen „Nerventeufeln“ in der Heil- und Pflegeanstalt Illenau bei Achern auf. Krafczyk meinte dazu, dass auch ein Erpressungsversuch seiner zweiten Geliebten der Grund gewesen sein könnte. Denn mit ihr hatte er zwei Kinder gezeugt und sie forderte von ihm Geld. Nach drei Monaten verließ er die Anstalt wieder.

Nach 61 Jahren in der Fremde kehrte Heinrich Hansjakob nach seiner Pensionierung am 22. Oktober 1913 in seine Heimatstadt Haslach zurück und bezog seinen „Freihof“. Er starb hier am 23. Juni 1916 im Alter von 78 Jahren. Beigesetzt wurde er in der Gruft seiner zu Lebzeiten vom guten Freund und Architekten Max Meckel und dem Bildhauer Joseph Dettlinger erbauten Grabkapelle im nahen Hofstetten. Bereits 1902 hatte er auf einem Hügel vor Hofstetten eine Kapelle gebaut und dann mit kirchlicher und staatlicher Genehmigung eine eigene Grabstätte errichten lassen.

Mit seinen 74 Büchern ist Hansjakob der produktivste Schriftsteller im Deutschen Reich gewesen und der meistgelesene im Land Baden. Er setzte sich für das Achten und Bewahren der alemannischen Mundart ein und machte sich für das Tragen der Volkstrachten als Vorsitzender des Trachtenvereins Freiburg stark. Daher verlieh ihm Großherzog Friedrich I. im Jahr 1899 das Ritterkreuz 1. Klasse des Ordens vom Zähringer Löwen. Hansjakob lehnte diesen Orden ab. Er begründete seinen Entschluss damit, dass er einen Orden für ein „höchst lächerliches Ding“ halte. Es sei das „billigste Mittel“ einer Regierung, sich loyale, hurra- und hochfreudige Untertanen zu schaffen. Einen einzigen Orden hat er acht Jahre später dann doch angenommen: Den Hans-Kuony-Orden des Stockacher Narrengerichts, das ihn zum „Ehrenlaufnarr“ der Stockacher Narrenzunft machte.

Es gab auch negative Seiten im Leben von Heinrich Hansjakob. Eines der schwierigsten Kapitel war sein Verhältnis zu Frauen. Seine Polemik in vielen Schriften ist heute nur schwer zu ertragen. Er beschrieb die Emanzipation als eine Seuche, von der sowohl Männer als auch Frauen angesteckt seien.

Alois Krafczyk verhehlte auch nicht, dass Hansjakob sich mehrfach antisemitischer Klischees bedient habe, ungeachtet seiner Bewunderung für die jüdische Religion und deren alttestamentarische Tradition. Sein Biograph Manfred Hildenbrand habe davor gewarnt, Hansjakobs abwertende Urteile über „die“ Juden zu bagatellisieren. Denn als vielgelesener Autor habe er Einfluss auf die öffentliche Meinung genommen. Die Auflagen seiner Bücher hatten schon zu seiner Zeit weit über eine Million Exemplare gelegen.

Viele von Hansjakobs Bücher erschienen in künstlerischen Einbänden und waren durchgehend illustriert. Die beiden in Gutach lebenden Künstler Curt Liebich und Wilhelm Hasemann hatten den größten Teil des Buchschmucks geschaffen.

Im Freihof wurde nach Hansjakobs Tod ein sehenswertes Museum eingerichtet, das einen ausgezeichneten Einblick in sein schriftstellerisches Schaffen als Beobachter der einfachen Bauern, Handwerker, Bürger und Handelsleute des badischen Schwarzwalds im 19. Jahrhundert bietet.

Aber auch außerhalb seiner Geburtsstadt Haslach begegnet man vielerlei Spuren Hansjakobs. In Hagnau am Bodensee wurden mehrere Denkmäler zu seinen Ehren errichtet: eine Gedenktafel an seinem Wohnhaus, eine Statue am Rathaus, Szenen im Schneeballenbrunnen in der Ortsmitte und eine Statue auf dem Gelände des privaten Burgunderhofes. Deutschlandweit sind 88 Straßen nach ihm benannt, auch zahlreiche Schulen und Institutionen tragen seinen Namen. Um das literarische Vermächtnis kümmert sich die Heinrich-Hansjakob-Gesellschaft in Freiburg. Im Kinzig- und Wolftal wurden der „Kleine“ und der „Große Hansjakobweg“ ausgeschildert.

Auch in Nordrach hat Hansjakob bleibende Spuren hinterlassen. Auf seinen Wanderungen kam er immer wieder auf Mühlstein. Josef Erdrich und seine Ehefrau Viktoria ließen in den Jahren 1902/03 die Mühlsteinkapelle errichten. Auf Anraten von Hansjakob richteten sie auch im Jahre 1906 in ihrem großen Bauernhaus eine Gaststätte ein. Am 20. Juni 1912 besuchte Hansjakob zum letzten Mal den Mühlstein und schrieb in das Gästebuch:

„Die

Sonne scheint über Berg und Thal.

Ich komm´ auf Mühlstein zum letzten Mal,

bring heute ihm den Abschiedsgruß,

weil balde ich jetzt sterben muss.

Wir Menschen kommen und gehen

wie der Hans und die Magdalen.

Ewig nur bleibt in der flüchtigen Zeit

ewiges Lieben – ewiges Leid.

Mühlstein,

am 20. Juni 1912

Hansjakob“

In Nordrach trägt die Mehrzweckhalle seinen Namen „Hansjakob-Halle“.

Das Thema Hansjakob rundete der Historische Verein Nordrach noch mit einer besonderen Geste an die ehemaligen Vogtspieler ab. Von 1981 bis 2008 fanden unter der Leitung der Trachtengruppe 64 Theateraufführungen „Vogt auf Mühlstein“ statt, fast alle in der Nordracher Hansjakob-Halle, fast immer ausverkauft. Der Vorsitzende des Historischen Vereins Herbert Vollmer und Alois Krafczyk dankten den Vogtspielern, die zum Vortragsabend gekommen waren, für ihr außergewöhnliche Engagement. Sie hätten einen wertvollen kulturellen Beitrag für Nordrach und weit darüber hinaus geleistet.

Alois Krafczyk war ein großartiger, wortgewandter Redner

Der Geschichtstag war sehr gut besucht, fast 100 Besucher waren ins Bürgerhaus Nordrach gekommen

In der Freiburger „Karthause“ wohnte Hansjakob in den letzten Jahren als Pfarrer

Herbert Vollmer überreichte Alois Krafczyk einen Vesperkorb